Das Wichtigste auf einen Blick:

- drei Arten: Zerstäuber, Verdunster, Verdampfer

- Ultraschall-Zerstäuber preiswerteste, aber pflegeintensivste Bauart

- Verdunster mit Filtermatten anfällig für Keimbelastung

- Verdampfer: höchste Befeuchtungsleistung, höchster Stromverbrauch

- Ultraschall-Befeuchter benötigen regelmäßige Intensivreinigung

- für kleine bis mittlere Räume sind Verdunster meist ausreichend

Die Raumluft kann zu viel oder zu wenig Feuchtigkeit enthalten. Beides kann das Wohbefinden beeinträchtigen und langfristig auch der Gesundheit schaden. Sinkt die Luftfeuchtigkeit auf unter 20 Prozent, steigt die Anfälligkeit für Erkältungen. Es kommt zu Husten, Kratzen im Hals, trockenen Augen. Gut für die Gesundheit ist eine Raumluftfeuchte zwischen 40 und 50 Prozent. Wir verraten, welche Luftbefeuchter das hinbekommen, welche ihr Geld wert sind und welche problematisch.

Mini-Glossar: Welche Arten von Luftbfeuchtern gibt es zu kaufen?

- Ultraschall-Zerstäuber (auch Vernebler) sprühen Wassertröpfchen in die Luft, ohne das Wasser zu erhitzen.

- Verdampfer heizen das Wasser bis zum Siedepunkt auf und blasen den Wasserdampf in den Raum.

- Verdunster arbeiten meist mithilfe von Filtermatten mit großer Oberfläche, die sich mit Wasser vollsaugt. Die trockene Raumluft streicht über die Fläche, das Wasser verdunstet und befeuchtet die Luft. Verdunster arbeiten oft vollkommen lautlos – ideal für Schlafzimmer.

Luftbefeuchter im Test: Wie urteilen Testmagazine und was führt zur Abwertung?

Einer der besten Luftbefeuchter ist der Verdunster Oskar von Stadler Form. Tests zeigen: Er liefert Leistung, ist energiesparend sowie leise und leicht zu reinigen. Bei leerem Tank stellt er automatisch ab. (Bildquelle: amazon.de)

Einer der besten Luftbefeuchter ist der Verdunster Oskar von Stadler Form. Tests zeigen: Er liefert Leistung, ist energiesparend sowie leise und leicht zu reinigen. Bei leerem Tank stellt er automatisch ab. (Bildquelle: amazon.de)

Je nach Befeuchtungsleistung, Lautstärke und Bedienfreundlichkeit absolvieren Raumluftbefeuchter die Tests mit sehr unterschiedlichen Noten. Testsieger in der Sparte Ultraschall-Luftbefeuchter fallen neben der schieren Vernebelungsleistung auch durch ihre Nebelqualität auf – wie fein also die erzeugten Wassertröpfchen sind und wie gleichmäßig sie in der Raumluft verteilt werden. Schwerer, schnell zu Boden sinkender Nebel kann zur Abwertung in Sachen Funktion führen. Zu viel Eigenbenetzung des Geräts missfällt den Test-Profis außerdem. Je präziser ein Luftbefeuchter mit eingebautem Hygrostaten – einem Feuchtigkeitssensor mit Schalter – arbeitet, desto höher seine Chancen, die Test-Profis als hochfunktionaler, top-moderner Luftbefeuchter zu begeistern.

Produkttipp: einstellbare Zielfeuchte, Timer, intuitive Bedienung

Gut

1,7

Zum Produkt

Auch die Handhabung kann Bestnoten sichern: Je einfacher ein Luftbefeuchter sich reinigen lässt, desto besser für die Notenbilanz. Hapert es im Test an der Bedienungsanleitung, kann dies ein an sich leistungsfähiges Gerät im Notenranking drücken. Gut ist ein Luftbefeuchter außerdem nur, wenn er so leise läuft, dass Sie ihn auch ins Schlafzimmer stellen können (z. B. Philips HU4803) und so das Optimum aus der Ultraschall-Technologie herausholt (z. B. Steba LB 7). Rein technische Daten wie die Anzahl der Leistungsstufen, elektrische Leistung oder Ausstattung müssen zu den Bedürfnissen der Nutzer:innen passen und werden in den Tests nicht bewertet.

Die verschiedenen Bauarten hingegen müssen sich einem Vergleich stellen. So müssen sich beispielsweise Geräte mit Wasserdampf-Technik, obwohl sie die höchsten Befeuchtungleistungen aufweisen und damit deutlich vor den Mitbewerbern liegen, beim Stromverbrauch hinten anstellen. Ein ungünstiges Verhältnis von Energieverbrauch und erzeugter Wassernebelmenge kann sich im Test durchaus mit einer schlechten Bewertung im Urteil Ökologie rächen.

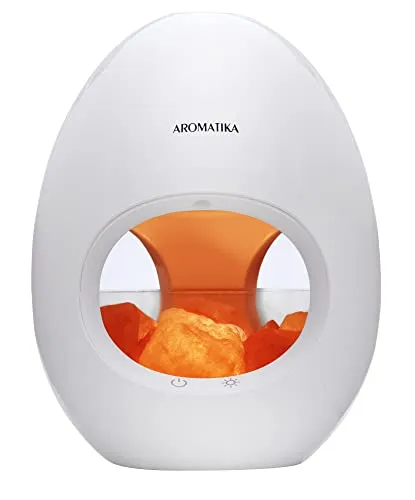

Leiser Nebel: Zerstäuber mit Ultraschall

Wer Luftbefeuchter nur als unhandliche Teile kennt, dem bietet der ADE-HM 1800 ein paar Überraschungen. So kann man den Mini-Befeuchter mit USB-Kabel und Kfz-Anschlussadapter betreiben. Eine "absolute Empfehlung für unterwegs", meint hausgeraete-test.de. (Bildquelle: amazon.de)

Wer Luftbefeuchter nur als unhandliche Teile kennt, dem bietet der ADE-HM 1800 ein paar Überraschungen. So kann man den Mini-Befeuchter mit USB-Kabel und Kfz-Anschlussadapter betreiben. Eine "absolute Empfehlung für unterwegs", meint hausgeraete-test.de. (Bildquelle: amazon.de)

Viele Menschen greifen zunächst zu einem Zerstäuber, denn diese Bauart ist die günstigste. Ein solches Gerät – auch als „Diffuser“ oder Vernebler auf dem Markt – nutzt Ultraschall oder kleine Druckdüsen, mit denen es das Wasser aus dem Tank zu winzigen Tröpfchen vernebelt und in den Raum sprüht. Der Energieverbrauch ist sehr niedrig, was im Vergleich der verschiedenen Gerätearten besonders positiv auffällt. Der feuchte Nebel kann nicht nur die Luftfeuchtigkeit anheben, sondern auch für kühlere Luft sorgen. Allerdings sollten Sie aufpassen, wie viel Feuchtigkeit in die Umgebung gelangt, andernfalls sammelt sich schnell ein feuchter Niederschlag auf Ihren Möbeln.

Zerstäuber sollen das Raumklima verbessern und der Gesundheit aufhelfen. Doch gerade die Zerstäubertechnik bringt auch Risiken mit sich. Denn im Vergleich zu Verdampfern wird hier nichts erhitzt, Keime nicht abgetötet. Durch die feine Zerstäubung werden sehr kleine, lungengängige Tröpfchengrößen erreicht, die Keime und Krankheitsserreger bis in die Atwemwege schleusen können. Eine regelmäßige Intensivreinigung ist daher unbedingt nötig. Daher sollten Sie beim Kauf darauf achten, dass das Gerät leicht zu öffnen und die Innenteile samt Tank für die Reinigung zugänglich ist.

Zerstäuber im Test: Bakteriencocktail im Tank?

Mit dem Hinweis auf einen Luftbefeuchter-Test der Schweizer Verbraucherzeitschrift K-Tipp findet die Stiftung Warentest zu den Ultraschall-Zerstäubern noch etwas deutlichere Worte: Ultraschall-Zerstäuber erwiesen im Test sich als echte Keimschleudern. Menschen mit Asthma sollten sie links liegen lassen.

Mit dem kalten Nebel gelangen Keime in die Luft. Die Geräte können gesundheitliche Probleme verursachen – vor allem bei Allergikern. – Stiftung Warentest zum Typ Ultraschall-Vernebler

Luftbefeuchter mit geringem Stromverbrauch

| Leistungsaufnahme | Unser Fazit | Stärken | Schwächen | Bewertung | Angebote | |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Vintoney GXZ-J623

ab 23,99 €  Gut 2,3 |

2 W |

Kompakter Luftbefeuchter mit USB-Anschluss Weiterlesen |

Weiterlesen |

10.908 Meinungen 0 Tests |

||

|

ab 13,98 €  Gut 2,4 |

2 W |

Mini-Luftbefeuchter für Zuhause und für unterwegs Weiterlesen |

Weiterlesen |

22.359 Meinungen 0 Tests |

||

|

ab 27,90 €  Gut 2,4 |

5 W |

Mini-Farblichtnebler mit USB-Schnittstelle Weiterlesen |

Weiterlesen |

Weiterlesen |

84 Meinungen 0 Tests |

Verdampfer: Keimfreie, aber teure Luftbefeuchtung

Verdampfer stehen für bakterien- und kalkfreie Luftbefeuchtung. Weil sie das im Tank befindliche Wasser aufkochen, brauchen sie deutlich mehr Energie als die Zerstäubertechnik. (Bildquelle: boneco.com)

Verdampfer stehen für bakterien- und kalkfreie Luftbefeuchtung. Weil sie das im Tank befindliche Wasser aufkochen, brauchen sie deutlich mehr Energie als die Zerstäubertechnik. (Bildquelle: boneco.com)

Aus gesundheitlicher Sicht sind Verdampfer die bessere Wahl. Hier wird das Wasser schlicht zum Sieden gebracht, was nicht nur den gewünschten Wasserdampf erzeugt, sondern auch Bakterien und Keime abtötet. Auch Pilze haben so keine Chance. Darüber hinaus ist die Befeuchtungsleistung dieser Geräte höher – sie decken also größere Räume ab. Greifen Sie aber am besten auf Heizelement-Verdampfer zurück, die wie ein Wasserkocher arbeiten und auch destilliertes Wasser verarbeiten können. Das minimiert den Reinigungsaufwand erheblich.

Durch Erhitzen wird das Wasser sterilisiert. Deshalb bekamen diese Geräte in der Hygiene sehr gute Noten. Sie verbrauchen aber rund 20 Mal so viel Strom wie Verdunster. – Stiftung Warentest zur Geräten mit Wasserdampftechnik.

Sonderling Elektroden-Verdampfer: Nur mit leitfähigem Wasser verwenden

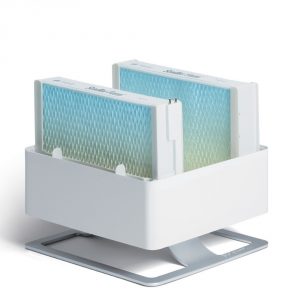

Alternativ gibt es die Elektroden-Verdampfer. Diese benötigen leitfähiges Wasser, weshalb Sie kein destilliertes oder entmineralisiertes Wasser verwenden können. Dadurch bilden sich unschöne Kalk- und Mineralienablagerungen, die wiederum die Wirksamkeit beeinträchtigen können. Einen Nachteil haben alle Geräte mit Verdampfer-Technologie gemeinsam: Sie verbrauchen viel Strom, wenn sie die Luft über Stunden hinweg befeuchen. Obendrein droht Überbefeuchtung mit feuchtem Niederschlag. Setzen Sie solche Geräte am besten gezielt und nicht im Dauerbetrieb ein. Die in Verdunstern verbauten Filterkassetten, hier beim Oskar von Stadler Form, sind ein Nährboden für Keime. Für einen hygienischen Betrieb empfiehlt der Herstller, die Filterkassetten mindestens alle zwei Monate auszutauschen. (Bildquelle: amazon.de)

Die in Verdunstern verbauten Filterkassetten, hier beim Oskar von Stadler Form, sind ein Nährboden für Keime. Für einen hygienischen Betrieb empfiehlt der Herstller, die Filterkassetten mindestens alle zwei Monate auszutauschen. (Bildquelle: amazon.de)

Verdunster: Räume schonend und gleichmäßig befeuchten

Verdunster gelten als die „schonende“, auch stromsparende und leise Variante der Luftbefeuchtung. Diese Geräte führen die angesogene Raumluft über Filtermatten, Kassetten oder Walzen, die in einem Wasserbecken hängen. Der darüber hinweg streichende Luftstrom nimmt die Flüssigkeit auf und gibt sie an die Raumluft weiter.Das klingt simpel, hat aber Vorteile. Zum einen bilden sich keine lungengängigen Aerosole und eine Überfeuchtung ist praktisch ausgeschlossen. Zum anderen nimmt die Luft nur so viel Wasser auf, wie sie auch natürlich absorbieren kann. Gehobene Modelle arbeiten mit einem Hygrostaten zusammen, der die Luftfeuchtigkeit automatisch mit dem Wunschwert abgleicht, diesen selbstständig ansteuert und abschaltet, sobald Überfeuchtung droht.

Eintopf für Einzeller: Sind Verdunster gefährlich?

Mit den Vorteilen nehmen Verdunster aber auch Nachteile mit. Ohne entsprechende Pflege mutiert der Wassertank zum Eintopf für Einzeller, und weil hier nichts abgekocht wird, droht wie bei den Zerstäubern eine hohe Keimbelastung. Darüber hinaus bieten die Filtermatten und Lamellen selbst einen idealen Vermehrungsboden für weitere Keimgenerationen. Auch bei der als „natürlich“ beworbenen Verdunstung müssen Sie sich also sehr regelmäßig um die Desinfektion kümmern, wenn der Keimbefall auch eher das Gerät selbst betrifft als die Luft.

Zu hohe Luftfeuchtigkeit fördert Schimmelpilze, Bakterien und Milben. Bei Verdunstern ist die Gefahr der Überfeuchtung sehr gering. Doch es dauert lange, bis sich die Luftfeuchtigkeit spürbar erhöht. – Stiftung Warentest zum Typ Verdunster

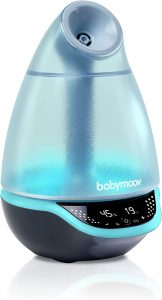

Testzweiter bei ETM Testmagazin: der „sehr gute“ BabyMoov Hygro+ fürs Kinderzimmer. Bei ihm lässt sich die Luftfeuchtigkeit entweder manuell über den Dampfausstoß oder vollautomatisch regulieren. (Bildquelle: amazon.de)

Testzweiter bei ETM Testmagazin: der „sehr gute“ BabyMoov Hygro+ fürs Kinderzimmer. Bei ihm lässt sich die Luftfeuchtigkeit entweder manuell über den Dampfausstoß oder vollautomatisch regulieren. (Bildquelle: amazon.de)

Luftbefeuchter für Babys: Was sagen Tests?

Einer der wenigen Luftbefeuchter für Babys, die die Test-Bühnen bereits betreten haben, ist der „sehr gute “ BabyMoov Hygro+, auch als Hygro Plus in den Online-Shops zu finden. Er eignet sich für Raumgrößen bis 20 Quadratmeter, arbeitet mit einem Tank bis zu 22 Stunden und hat ein großes Spektrum an Einstellungen. Die Nähe zu den besten Luftbefeuchtern im Test zeigt sich an jeder Ecke. So arbeitet das Gerät schnell, bläst das vernebelte Wasser gleichmäßig aus und reguliert die Luftfeuchtigkeit von allein. Auf Seiten der Bedienung steht das, was bei einem Baby-Luftbefeuchter besonders wichtig ist: intuitive Bedienung und problemlose Reinigung. Das mehrfarbige Nachtlicht halten wir für eine nette Beigabe. Auch der drehbare Wasserdampfausgang und die Anzeigen für Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zählen zu den gehobenen Ausstattungsmerkmalen, die allerdings auch ihren Preis haben.Wann auf die Lautstärke eines Luftbefeuchters achten?

Wenn Sie Ihren Luftbefeuchter im Kinder- oder Schlafzimmer aufstellen wollen, brauchen Sie ein Gerät, das leise arbeitet. Vor allem auf höchster Betriebsstufe können Ultraschall-Zerstäuber und Verdampfer ganz schön loslegen. So bringt es der Panasonic-Luftreiniger und -befeuchter im Test auf eine Laustärke von gut 60 Dezibel, was den Schlaf deutlich stören dürfte. Als Lufbefeuchter mit besonders niedriger Lautstärke erweisen sich in Tests etwa der Arendo mit 34,8 Dezibel auf höchster Stufe oder der Suntec Monsun 2500 Moodlight mit nur 33 Dezibel auf allen Betriebsstufen. Letzterer fällt allerdings an anderer Stelle negativ auf: Für eine relativ geringe Anhebung der Luftfeuchtigkeit verbraucht er im Vergleich viel Strom.Welche Strategie nutzen die Hersteller gegen Bakterienausstoß?

Auf diesem Feld punkten vor allem Philips („VitaShield“, „NanoCloud“, „IPS-Technologie“), Boneco (automatischer Reinigungsmodus z. B. beim Verneber U700, 2-in-1-Wasserfilter) oder Trotec. Aber auch UV-Licht, spezialisierte Filter, Luftionisierung oder Silberionen kommen bei verschiedenen Fabrikaten zum Einsatz, um das Entstehen von Keimen und Bakterien zu minimieren. Insofern sind einige der Pollen, Tierhaare oder Staub filternden Geräte auch für Allergiker interessant.Tipp: Gute Filter garantieren über 97 Prozent weniger Bakterienausstoß. Ungeachtet der rein technischen Keim-Prävention des Geräts, das Ihnen vorschwebt, sollten Sie den Wassertank regelmäßig reinigen und niemals Wasser verwenden, das mehrere Tage im Wassertank stand.

Tipp: Verzichten Sie auf teure Spezialreiniger

Um Keimen die Nahrungsgrundlage zu entziehen, bieten etliche Hersteller eigene Spezialdesinfektionsmittel an. Doch wie so oft bei solchen Produkten gibt es dafür preiswertere Alternativen. Da wäre zum einen handelsüblicher Essigreiniger. Ein paar Tropfen davon ins Wasser und schon wird das Milieu für Mikroorganismen und Pilze zu sauer. Ein wöchentliches Auswischen der Wasserschale oder des Wassertanks sollte dann ausreichen, um unliebsame Überraschungen zu verhindern. Gute Erfahrungen haben die Besitzer:innen solcher Geräte auch mit herkömmlichem Handspülmittel gemacht. Eine Alternative sind teurere Modelle mit bereits integrierter UVC-Entkeimung, bei denen das Wasser vorab ultraviolett bestrahlt wird.Weshalb Ihr Luftbefeuchter zur Raumgröße passen sollte

Der Levoit LV600HH vom Typ Zerstäuber für Räume bis 70 m² arbeitet laut Guter Rat mit der höchsten Verneblerkapazität im Test und liegt demnach auf Testsieger-Niveau. (Bildquelle: amazon.de)

Der Levoit LV600HH vom Typ Zerstäuber für Räume bis 70 m² arbeitet laut Guter Rat mit der höchsten Verneblerkapazität im Test und liegt demnach auf Testsieger-Niveau. (Bildquelle: amazon.de)

Effizient kann ein Raumbefeuchter nur arbeiten, wenn Leistungsvermögen und die Größe des Raums, den Sie befeuchten wollen, gut aufeinander abgestimmt sind. Ist der Raumluftbefeuchter zu schwach für Ihren Raum ausgelegt, wird er die Luft nicht genug befeuchten. Ist er umgekehrt zu groß für Ihren Raum, steigt die Gefahr einer Waschhausatmosphäre und Schimmelbildung. Stärker ist demnach nicht unbedingt besser: Vorteile bringt Ihnen ein wattstarker Luftbefeuchter nur dann, wenn Sie einen Raum auf die Schnelle mit Feuchtigkeit anreichern und das Gerät anschließend wieder abschalten möchten.

Typencheck: Unterschiede zum Luftwäscher und Luftreiniger

- Luftwäscher: Nimmt ein Gerät die Raumluft auf und wälzt sie durch Wasser in einem Tank, hat man es mit einem Luftwäscher zu tun. Er leitet die Luft über eine rotierende Scheibenwalze, die sich knapp über einem Wasserbad befindet. Die mit der Luft angesogenen Staubpartikel bleiben im befeuchteten Walzenvlies hängen, das als natürlicher Filter wirkt und die Luft – gereinigt und um Feuchtigkeit angereichert – wieder in den Raum entlässt.

- Luftreiniger: Im Unterschied zu Kombi-Raumbefeuchtern wie z. B. Boneco H300 oder Philips AC2729 verzichten klassische Luftreiniger auf die Doppelfunktion von Luftreinigung und Lufbefeuchtung. Diese Geräte reinigen die Luft ausschließlich über mehr oder weniger komplexe Filtersysteme wie Vor-, Aktivkohle- oder HEPA-Filter – ohne Wasser.